Mejor conocido como "El cantor del cautiverio", es uno de los tacneños que más destaca por su pluma y su verbo,

inspirados siempre en su profundo y noble sentimiento de amor a la patria, a su pueblo y a la mujer; lo que se evidencia

en poemas como: "A Grito Herido", "Mi Patria y mi Bandera", el "Himno Rojo", "Más allá de la muerte" y tantos otros, que

aparecen en sus libros "Algo Mío" (1912), "Aroma de Mujer" (1927), Poesías (1964, edición póstuma) y narraciones

históricas, recopiladas de diversas fuentes.

El Instituto de Cultura Peruana (ICP) de Miami rindió homenaje al poeta Nicomedes Santa Cruz Gamarra (1925-1992) en el

2008, en cuyo nombre organizó su XVII concurso de poesía y narración.

Nicomedes es el máximo representante de la negritud en el Perú por ser el primer poeta en tratar el tema negro

resaltando la aportación del afroperuano en el devenir histórico del Perú. Prueba de ello es la designación del 4 de

junio, fecha de su nacimiento, como Día de la Cultura Afroperuana. Nicomedes fue un poeta por vocación, folklorista por

tradición, periodista de profesión y presentador de radio y televisión. Figura literaria peruana de calibre

internacional; autor de unas 4,000 décimas publicadas en varios volúmenes: Décimas (1959, 1960, 1966), Cumanana:

Antología afroperuana (1964), Canto a mi Perú (1966), Antología: Décimas y poemas (1971), Ritmos negros del Perú (1971),

Rimactampu: rimas al Rimac (1972). Tondero y marinera (1973) y La décima en el Perú (1982).

Mariela A. Gutiérrez nos dice que “por lo general, Santa Cruz es reconocido por la mayor parte de los críticos

literarios e historiadores como el más alto representante del “Negrismo” en Perú. Su producción literaria se caracteriza

por estar colmada de folklore y autenticidad; ante todo, los variados elementos de tradición popular que emergen en su

obra se inspiran en la lengua popular de los negros peruanos, en su pasado cultural e histórico y en sus experiencias,

pasadas y presentes, las que en muchas ocasiones tienen razón de ser dado a una variedad de injusticias sociales que son

comúnmente motivadas por el siempre brusco choque racial entre dos —o más— culturas que comparten un mismo territorio,

sobre todo cuando una de ellas, en este caso la blanca, es la cultura predominante"

JULIO RAMÓN RIBEYRO

Peru, Lima, 1928 - Madrid, 1983

Nació en Lima en 1929. Estudió Derecho y Letras. Viajó por España, Bélgica, Alemania y Francia, radicó en este último

país por varios años soportando duras condiciones de vida. Trabajó como periodista en la Agencia France-Press, donde

permaneció hasta 1971, año en que fue nombrado Consejero Cultural del Perú ante la UNESCO. Considerado como el más

logrado de los escritores del 50, dentro del llamado “realismo urbano”.

Su colección de cuentos “Los gallinazos sin plumas” (1955) le ha dado fama y representa una pieza antológica. Castro

Arenas lo considera “espeluznante, amargo y, en cierta manera, cruel retrato de la miseria humana y material que impera

en los núcleos marginales de la capital peruana.

En 1959 recibió el Premio Nacional de Novela. En 1974, se le detectó cáncer por su adición al cigarro; sin embargo, los

dos últimos años de su vida fueron los más felices, que se apagó el 4 de diciembre de 1994, días después de obtener el

Premio Juan Rulfo, para muchos el más importante en habla castellana, distinción que reafirmó la resonancia de su obra

no sólo para los peruanos sino para todos los hablantes en lengua española.

Entre sus novelas destacan: La palabra del mudo, Crónica de San Gabriel, Los hombres y las botellas, Cuentos de

circunstancias, Silvio en el rosedal (1977). Teatro: Atusparia y Santiago el Pajarero.

MANUEL SCORZA

Peru, Lima, 1928 - Madrid, 1983

POETAS PERUANOS CONTEMPORANEOS

Manuel Scorza nació en Lima el 9 de setiembre de 1928. Luego de pasar algunos años en Acoria, departamento de

Huancavelica, volvió para terminar su formación escolar en el Colegio Militar Leoncio Prado. En 1945 ingresó a la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y comenzó una etapa de febril actividad política.

En 1948, a los 20 años, Scorza se vió obligado a salir del país en calidad de exiliado. "Fueron años de aprendizaje bajo

el rigor y la dureza. Dejaron huellas inextinguibles en el joven Manuel Scorza, pero él las pudo transmutar en una

poesía de vigorosa expresión, de logrado pulso. Muchos de los versos que integrarían su primer poemario, "Las

imprecaciones" (México: 1955), son fruto del desconsuelo en que se halla inmerso el exiliado.

No volvió hasta el fin de la dictadura, diez años después, obteniendo ese mismo año el Premio Nacional de Poesía con

"Las Imprecaciones", su primer poemario publicado en México hacía tres años.

" Manuel Scorza abre una etapa cultural realmente notoria y absolutamente novedosa. El novelista cubano Alejo Carpentier

da cabal noticia: "Este peruano preocupado por la cultura de su pueblo y de América toda se dio a la tarea un tanto

riesgosa pero entusiasta de preparar el Primer Festival del Libro con una selección de diez mil volumenes de autores

clásicos americanos. Las quince mil colecciones a la venta en quioscos situados en distintos lugares de la capital se

agotaron en menos de una semana".

La experiencia se repetiría con idéntico éxito en Colombia, en Venezuela, en Cuba. Consistía en editar a bajo costo y en

poner los volúmenes a la venta evitando intermediarios. Manuel Scorza era ahora un editor popular."

Fue en su obra narrativa, sin embargo, donde Scorza encontró el espacio ideal para explayarse sobre los problemas

sociales del Perú. Su primera novela, "Redoble Por Rancas" forma parte de un ciclo denominado La Balada (también llamado

La Guerra Silenciosa) donde, desde una óptica eminentemente poética que fusiona mitos ancestrales e historia, Scorza

muestra la antigua lucha de los campesinos para recuperar sus tierras.

Las demás novelas que componen este ciclo, "Historia de Garabombo el Invisible"(1972), "El Jinete Insomne"(1977),

"Cantar de Agapito Robles"(1977) y "La Tumba del Relámpago", continúan uniendo el realismo social a la fantasía poética.

Esta serie de novelas, traducida a más de 40 idiomas, se ha constituido en una de las más difundidas y reconocidas de la

literatura peruana del siglo pasado.

En 1968, en plena efervescencia de las luchas campesinas en la sierra central, y en virtud a su activa participación a

través de un movimiento político indigenista, Scorza se ve obligado a abandonar nuevamente el país con destino a París.

"(...) Es lector de literatura hispanoamericana en la Ecole Normale Superieure de Saint Cloud. Lleva consigo dos

manuscritos, un poemario y una novela: "El vals de los reptiles" y "Redoble por Rancas". Se publican el mismo año, 1970.

El primero, en México; el segundo, finalista del Premio Internacional Planeta, en Barcelona."(3)

Manuel Scorza dejó de existir a los 55 años de edad, cuando su obra estaba en plena vigencia y acababa de publicar, su

última novela: "La Danza Inmóvil", que significaba una ruptura radical con el ciclo de La Guerra Silenciosa.

La madrugada del 28 de noviembre de 1983, el boeing 747 de la compañía colombiana Avianca, que iba a aterrizar en el

aeropuerto de Barajas (Madrid), con destino final Bogotá, cayó a tierra un minuto antes de llegar al aeropuerto

madrileño, cegando la vida de uno de los más importantes poetas y narradores peruanos del siglo pasado.

( Extraído de La memoria de los olvidos: Manuel Scorza, artículo-homenaje del escritor español Juan Gonzalez Soto

(e-mail: Cfacat@nil.fut.es) aparecido en la edición N0. 13 de Letralia, publicación electrónica dedicada a la

literature)

EPÍSTOLA A LOS POETAS QUE VENDRÁN

Tal vez mañana los poetas pregunten:

¿por qué no celebramos la gracia de las muchachas?

quizá mañana los poetas pregunten

¿por qué nuestros poemas

eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera?

Yo respondo: por todas partes se oía llanto,

por todas partes nos cercaba un muro de olas negras.

¿Iba a ser la poesía

una solitaria columna de rocío?

Tenía que ser un relámpago perpetuo.

Yo os digo:

mientras alguien padezca,

la rosa no podrá ser bella;

mientras alguien mire el pan con envidia,

el trigo no podrá dormir;

mientras los mendigos lloren de frío en la noche,

mi corazón no sonreirá.

Matad la tristeza, poetas.

Matemos a la tristeza con un palo.

Hay cosas más altas

que llorar el amor de tardes perdidas:

el rumor de un pueblo que despierta,

eso es más bello que el rocío.

El metal resplandeciente de su cólera,

eso es más bello que la luna.

Un hombre verdaderamente libre,

eso es más bello que el diamante.

Porque el hombre ha despertado,

y el fuego ha huído de su cárcel de ceniza

para quemar el mundo donde estuvo la tristeza.

ENRIQUE SOLARI SWAYNE

Nació en Lima en 1915. En 1934 viajó a España y Alemania donde estudió medicina graduándose de psicólogo. Fue

catedrático en la Universidad Nacional de San Marcos. Su obra literaria consta de una novela, una obra dramática en

alemán, poesía y tres obras dramáticas en español. Murió en 1995 dejándonos Collacocha como una razón más para sentirnos

orgullosos del Perú ya que constituye uno de los mejores escritos en el país con un tema sólo posible en el Perú. Posee

universalidad porque expresa emociones y situaciones inherentes a la condición humana más allá del tiempo y la

distancia. La crítica fue unánime al reconocer a Enrique Solari como un valor dramático continental.

CRONOLOGÍA DE LA VIDA DE J. C. MARIÁTEGUI

J.C. Mariátegui

Preparada por Alberto Flores Galindo y Ricardo Portocarrero para la Antología Invitación a la Vida Heroica.

Corregida y aumentada para la Exposición Mariátegui Cien Años por Ricardo Portocarrero y José Carlos Mariátegui E.

Publicada en Internet por primera vez en 1996 en la página de la Casa Museo José Carlos Mariátegui.

1984 Nace en Moquegua el 14 de junio de

1894. Sus padres: María Amalia La Chira Ballejos y Francisco Javier Mariátegui Requejo. Tuvo dos hermanos: Guillermina y

Julio César. Su padre abandona el hogar siendo José Carlos muy niño; la madre, para mantener a sus hijos, se traslada a

Lima.

1899 La familia Mariátegui-La Chira va a vivir a Huacho, donde reside la rama materna.

1901 José Carlos Ingresa a la escuela.

1902 Sufre un accidente en la escuela, por lo que es trasladado a Lima e internado en la Maisón de Santé. Padece una

larga convalecencia de cuatro años; queda delicado de la pierna izquierda; no puede continuar sus estudios.

1907 Muere su padre, Francisco Javier Mariátegui, el 9 de noviembre en el Callao.

1909 Entra a trabajar como "alcanzarrejones" en el diario "La Prensa".

1910 Asciende a ayudante del linotipista y corrector de pruebas.

1911 Febrero. Primer artículo en el diario La Prensa, firmado con el seudónimo Juan Croniqueur. Ingresa al servicio de

la redacción y ayuda en la clasificación de los telegramas de provincias.

1912 Le es encomendada la redacción de las notas policiales y de lotería.

1913 Se incorpora a la redacción de "La Prensa".

1914 Comienza a escribir regularmente artículos para "La Prensa" sobre tópicos literarios y artísticos. Colabora con la

revista "Mundo Limeño".

1915 Inicia su colaboración con la revista hípica "El Turf" y con la revista femenina "Lulú": Notas sociales, cuento y

poesía.

1916 Enero. Estrena "Las Tapadas", obra de teatro escrita en colaboración con Julio de la Paz. La crítica no le fue

favorable. Febrero. Retiro en el Convento de los Descalzos. Los poemas que escribió allí se publican en la revista

"Colónida". Junio. Renuncia a "La Prensa". Al mes siguiente ingresa a "El Tiempo" como redactor principal y cronista

parlamentario con su sección "Voces", dedicada a comentarios críticos sobre la política nacional. Es nombrado

co-director de la revista "El Turf". Publica el poema dramático La Mariscala, junto con Abraham Valdelomar. Anuncia su

libro de poesías "Tristeza", que no llega a publicarse.

1917 Publica por corto tiempo el diario "La Noche", en contraposición al diario "El Día", que estaba vinculado al

gobierno de Pardo. Se matricula en un curso de Latín en la Universidad Católica. Gana el premio Municipalidad de Lima

otorgado por el Círculo de Periodistas, con su crónica periodística "La Procesión Tradicional". Es elegido

vicepresidente del Círculo de Periodistas. Noviembre. Ocurre el 'escándalo' del cementerio mientras los bolcheviques

toman el poder en Rusia.

1918 Junio. Junto a César Falcón y Félix del Valle, funda "Nuestra Epoca", revista de orientación socialista. Es

agredido por un grupo de jóvenes militares por su artículo "Malas tendencias: El deber del Ejército y el deber del

Estado", publicado en el primer número. Es uno de los fundadores del Comité de Propaganda y Organización Socialista, del

cual se separa pronto por divergencias internas.

1919 A principios de año se separa de "El Tiempo". Mayo-Agosto. Publica el diario "La Razón", desde donde apoya el paro

general por el abaratamiento de las subsistencias y el movimiento de reforma universitaria. El diario es clausurado por

presión del gobierno de Leguía, debido a su línea periodística de oposición. Octubre. Mariátegui es enviado a Italia por

el gobierno de Leguía como agente de propaganda del Perú en el extranjero, como forma de encubrir su deportación.

Noviembre. Llega a Francia y se entrevista con Henri Barbusse en París. Prosigue a Roma. Diciembre. Conoce a Anna

Chiappe en el Restaurant Campestre "Il Piccolo Edén", en el pueblo de Nervi (Génova).

1920 Inicia sus colaboraciones

periodísticas para el diario "El Tiempo", posteriormente agrupadas como "Cartas de Italia". Inicia su formación marxista

con la lectura sistemática de literatura pertinente. Julio-Octubre. Recorre el norte italiano (Turín, Milán, Venecia),

siguiendo con atención el movimiento huelguístico de Turín y el fenómeno de los Consejos de Fábrica.

1921 Enero. Asiste

al Congreso del Partido Socialista Italiano en Livorno, -donde el ala izquierda se escinde y forma el Partido Comunista

Italiano- como corresponsal del diario "El Tiempo". Febrero. Se casa con Anna Chiappe y en diciembre nace su primer

hijo, Sandro Tiziano Romeo.

1922 Junto con César Falcón, Carlos Roe y Palmiro Machiavello, funda la primera célula

comunista peruana. Abril-Mayo. asiste a la Conferencia Internacional convocada por el Consejo Supremo de la Sociedad de

las Naciones. Junio. Abandona Italia y recorre Europa a la espera de poder volver al Perú. Visita Francia, Alemania,

Austria, Hungría, Checoslovaquia, y Bélgica. Durante ese recorrido estudia los movimientos revolucionarios que

convulsionan el continente europeo después de la guerra.

1923 Enero. Se embarca rumbo al Perú, desde el puerto de Amberes (Bélgica), en el vapor "Negada". Marzo. Regresa al

Perú. Es entrevistado por Ángela Ramos para la revista "Variedades". Se aboca a la tarea de editar un diario o una

revista. Abril. Establece contacto con Haya de la Torre y la Universidad Popular, por intermedio de Fausto Posadas,

quien fuera redactor obrero de "La Razón".

Junio. Inicia en la Universidad Popular su ciclo de conferencias titulado

"Historia de la Vida Mundial".

Septiembre. Inicia su colaboración con la revista "Variedades", en la sección "Figuras y

Aspectos de la Vida Mundial".

Octubre. Haya de la Torre es deportado por el gobierno de Leguía. Oscar Herrera asume la

rectoría de la Universidad Popular y Mariátegui la dirección de la revista "Claridad". Es arrestado en una reunión de

dicha revista junto con un grupo de profesores y alumnos de la Universidad Popular.

Noviembre. Aparecen anuncios de la

revista "Vanguardia. Revista Se! manal de Renovación Ideológica. Voz de los Nuevos Tiempos", dirigida por Mariátegui y

Félix del Valle, proyecto que no llega a concretarse.

1924 Enero. Concluye el ciclo de conferencias en la Universidad Popular. Marzo. El número 5 de la revista "Claridad"

está dedicado a Lenín. Impulsa la fundación de la Editorial Obrera Claridad. Mayo. Grave crisis de su salud: salva la

vida tras la amputación de la pierna derecha. Septiembre. Inicia su colaboración en la revista "Mundial", que dirige

Andrés Avelino Aramburú, con la sección "Motivos Polémicos" y después "Peruanicemos al Perú".

1925 Es propuesto por los estudiantes para una cátedra universitaria, lo que no es aceptado por el Rector. Octubre.

Funda la Editorial Minerva. Publica su primer libro, "La escena contemporánea", serie Biblioteca Moderna de la Editorial

Minerva.

1926 Febrero. Aparece "Libros y Revistas", órgano de la Editorial Minerva que servirá de base económica y de circulación

para la revista "Amauta". Con la fundación de las primeras células de la A.P.R.A., Mariátegui acepta participar desde

Lima en ese frente único. Septiembre: Aparece "Amauta", revista mensual de definición ideológica.

1927 Febrero-Marzo. Polemiza sobre el indigenismo con Luís Alberto Sánchez. Junio. El gobierno de Leguía denuncia la

existencia de un supuesto "complot comunista" e inicia la represión contra los núcleos obreros e intelectuales.

Mariátegui es recluido en el Hospital Militar de San Bartolomé. Se clausura "Amauta" y la Editorial Minerva. Mariátegui

estudia la posibilidad de trasladarse a Buenos Aires o Montevideo. Diciembre. Reaparición de "Amauta".

1928 Abril. Ruptura entre Mariátegui y Haya de la Torre. Mariátegui toma contacto con la Secretaría Sindical de la

Tercera Internacional por intermedio del español Miguel Contreras. Envía a la U.R.S.S. como delegados al IV Congreso de

la Profintern (Sindical Roja) realizado en Moscú, y al Congreso de los Países Orientales realizado en Bakú, a Julio

Portocarrero y Armando Bazán.

Septiembre. Aparece en la revista "Amauta" el editorial "Aniversario y Balance" donde

define su orientación socialista. Se inician los trabajos para la fundación del Partido Socialista. Octubre 8: Se

constituye formalmente el Partido Socialista con Mariátegui como secretario general.

Noviembre. Aparece "7 Ensayos de

Interpretación de la Realidad Peruana". Aparece el quincenario obrero "Labor".

1929 Febrero-Abril. Publica en la revista "Mundial" su novela corta "La Novela y la Vida". Mayo. Se constituye el Comité

Organizador Pro-Central General de Trabajadores del Perú. Ese mismo mes envía a Montevideo a Julio Portocarrero como

delegados al Congreso Constituyente de la Conferencia Sindical Latinoamericana. Junio. Asisten a Buenos Aires Hugo Pesce

y Julio Portocarrero como delegados a la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana. Es nombrado miembro del Consejo

General de la Liga Anti-imperialista, órgano impulsado por la Tercera Internacional. Setiembre. La casa de Mariátegui es

allanada, esta vez debido a un supuesto "complot judío". Clausura de "Labor".

1930 Febrero. Eudocio Ravines regresa clandestinamente al país. Es nombrado secretario general del Partido Socialista.

Marzo. Mariátegui es internado de emergencia en la Clínica Villarán. Muere el 16 de abril.

LA PASIÓN DEMOLEDORA DE

MANUEL GONZÁLEZ PRADA

Por Ricardo Calderón Gutiérrez

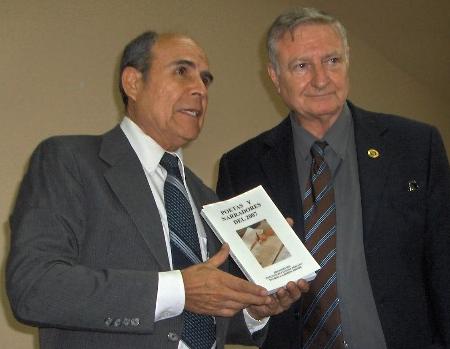

A través de los años desde su fundación en 1991, el Instituto de Cultura Peruana ha rendido homenaje a un escritor

clásico de la literatura peruana cada año. De tal manera, César Vallejo, Inca Garcilaso de la Vega, Ricardo Palma, José

Santos Chocano, José María Eguren, José María Arguedas, Abraham Valdelomar y Flora Tristán han sido motivos de estos

homenajes.

En el transcurso del presente año, recordamos al escritor, poeta, ensayista, dramaturgo y traductor: Don Manuel González

Prada, cuyos ancestros por los años de 1600 desempeñaron funciones de Page, Secretario, Caballero y Conde en la corte de

los reyes de España, hasta que Josep González de Prada decide trasladarse al Virreinato del Perú en 1784, cuando se

extinguía la revolución de Túpac Amaru, donde desempeñó varias funciones , hasta que se produjo la independencia,

entonces su hijo Francisco se graduó de abogado y vio abrirse ante sus ojos apetitosas perspectivas. Abrió su bufete en

Arequipa y fue nombrado Juez de Primera Instancia. Esta es la época en que nuestros generales de la independencia:

Gamarra, Vivanco, Castilla y otros se disputan la presidencia del Perú en constantes sublevaciones.

Durante la presidencia del general Echenique, Don Francisco se convirtió en su Consejero y Ministro Plenipotenciario,

pero la nueva revolución de Castilla echó por tierra sus funciones y tuvo que partir al exilio en Chile con su familia,

allí su hijo Manuel asistió a un colegio inglés donde aprendió el inglés y el alemán. Dos años después volvieron a Lima,

donde Don Francisco fue elegido Alcalde y Decano del Colegio de Abogados.

El niño Manuel fue matriculado en un Seminario contra su voluntad y terminó fugándose de allí para matricularse por su

cuenta en el Colegio San Carlos. Después del colegio se graduó de Bachiller en Filosofía y Letras en 1862, a la vez

seguía los cursos de Derecho para complacer a sus padres pero no llegó a graduarse porque en lugar de estudiar Derecho

Romano prefirió escribir versos y dramas, refugiándose en la hacienda Mala, muy cerca de Lima.

Viajó por la región andina conociendo de cerca la explotación del indio, mientras su fama de poeta se extendía. En otro

acto de rebeldía contra las tradiciones de su familia suprimió la preposición “de” de su apellido para llamarse

simplemente Manuel González Prada. Ocho años de su juventud transcurrieron en la hacienda Mala donde cultivaba la tierra

y la literatura hasta que reventó la guerra con Chile.

Prada estuvo en la defensa del fuerte “El Pino”, en la línea de Miraflores donde peleó hasta quemar el último cartucho.

Frente a la ocupación chilena de Lima, clamó por una reacción nacional, acusó a los gobernantes del país por sus luchas

intestinas, convirtiéndose en el verbo del revanchismo. En esos momentos la literatura está condicionada por el proceso

histórico. Hay un “que hacer” fundamental. “En la guerra con Chile no sólo derramamos la sangre, exhibimos la lepra”,

escribió en un artículo.

En el Teatro Politeama, el 29 de julio de 1888, fue invitado a hablar por los escolares que iniciaban una gran colecta

nacional para rescatar las provincias de Tacna y Arica, entregadas por 10 años a Chile, a raíz del Tratado de Arica,

pronunció allí sus palabras lapidarias: “¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!”. Datan de esos tiempos estos

versos de Prada: Para verme con los muertos ya no voy al Camposanto, busco plazas, no desiertos, para verme con los

muertos. ¡Corazones hay tan yertos! ¡Almas que hieden tanto! Para verme con los muertos Ya no voy al Camposanto.

Era necesario demoler, y a ello se dedicó Prada a través de la frase erudita, de la cita precisa, del giro resonante, y

del fulgor de la metáfora. Prada destruyó valientemente: “O combatientes o esclavos”. Con aquella pasión criticista y

con la esperanza de una revolución literaria en el país, es que Prada comienza su tarea en el “Círculo Literario”, donde

anuncia la posibilidad de una literatura radical.

Muerto Luís E. Márquez, el fundador de esa agrupación literaria, Prada se convirtió en el portavoz de todas las

inquietudes de avanzada. Su conferencia en el Ateneo de Lima es un amplio estudio literario, exhortando a la

originalidad, pese a su admiración por los escritores clásicos de la literatura española, francesa y alemana, denuncia a

los que en nuestro país continúan los rumbos de aquellos. “Los idiomas se vigorizan y retemplan en la fuente popular más

que en las reglas muertas de los gramáticos” decía Prada. Consideraba que entre nosotros el escritor debería responder a

la lengua y a la realidad geográfico-social de América. Con estas orientaciones nació el Partido Radical de la

literatura que devino en verdadero partido político con la “Unión Nacional”. Pero le faltó fe, confianza en una

organización. No tenía un sistema político. De allí la diferencia con sus discípulos Mariátegui y Haya de la Torre, por

eso cuando Prada no sabía si ser o no ser caudillo de las nuevas ideas, decide viajar a Europa por una situación

familiar. Su esposa francesa había perdido sus dos primeros hijos y por eso deciden tener el tercero en París, allá

Prada tuvo la admirable serenidad de sentirse estudiante con más de 40 años de vida y con una aureola política y

literaria sobre sí.

En París publica la recopilación de sus discursos y ensayos bajo el título de Páginas Libres. Ahí está su conferencia en

el Ateneo, su discurso en el entierro de Márquez, su devoción por Vigil, su admiración por Grau, sus ataques a Castelar

y Valera, su visión de Hugo, su ingreso en el mundo de la duda de Renán, piedra angular de su talento literario, su

conocidísimo ensayo: "Notas acerca del idioma” de una rebeldía idiomática que se adelanta a los versos de Chocano. Decía

allí: "Aquí en América y en nuestro siglo, necesitamos una lengua condensada, jugosa y alimenticia, como extracto de

carne; ... una lengua, en fin, donde se perciba el golpe del martillo en el yunque, y hasta el olor del ácido fénico, el

humo de la chiminea o el chirrido de la polea en el eje".

Cuando años después vuelve al Perú, "La Unión Nacional", su vieja agrupación radical, ha entrado en componendas

políticas y él, ideólogo recalcitrante, se aleja de la acción para continuar solo su prédica.

El Intelectual y el Obrero muestra claramente la nueva posición de Prada, donde decía: "Tan fecunda tu labor como la

mía; los granos de trigo alimentan el cuerpo, las canciones del poeta regocijan y nutren el alma". La acción demoledora

de Prada, la acción criticista, su vibrante fuerza de combate está sintetizada en su libro Horas de Lucha, publicado en

1908. En sucesivos cuadros, llenos de imprecaciones, con el tremante eco del Apocalipsis, pero a la vez con bisturí de

cirujano, Prada repasa a "nuestros conservadores"; a "nuestra aristocracia"; a los emigrantes; a los hombres de "nuestro

periodismo"; a nuestros legisladores, a los hombres públicos que unas veces son para él "beduinos" y otros "ventrales".

Viene a constituir esta obra, un apasionado estudio de los más diferentes aspectos de nuestra vida social y política.

Con todo ello atacaba el centralismo dominante en el Perú, manifestaba un incipiente indigenismo, mostraba su

sentimiento de renovación cultural frente al tradicionalismo que lo llevó a una tardía enemistad con Palma; ofrecía su

característica nota anticlerical y arreligiosa; y daba ya rienda suelta a su posición anarquista. A ello se sumaba un

espíritu positivista, con su amor acentuado por la ciencia: "De todas las luchas ninguna como la emprendida por la

inteligencia para descubrir la verdad, ¿quién pone límites a las conquistas de la ciencia?", diría en Páginas Libres.

A

ese pensamiento directriz suma su posición política en el campo nacional, con una negación total del pasado y aún del

presente, olvidando —a ratos— algunos de los valores peruanos que le han servido de tema fundamental: Vigil, Grau, entre

otros. Y resuena entonces su voz admonitiva de apóstol: "La palabra que se dirija hoy a nuestro pueblo debe despertar a

todos, poner en pie a todos, agitar a todos como campana de incendio en avanzadas horas de la noche".

Manuel González Prada , el Poeta. Al lado del prosista, del escritor de combate, hay un poeta muy diferente por razones

de estilo: en su libro Minúsculas encontramos al poeta filósofo, sereno, parnasiano, de latente melancolía romántica, al

creador del poema diminuto y delicado.

En Presbiterianas encontramos al satírico anticlerical; en Exóticas encontramos al artificioso y refinado asimilador de

formas extranjeras; en Trozos de Vida encontramos al lírico de emoción breve; en Grafitos encontramos al epigramático;

en Baladas Peruanas encontramos al indigenista; en Libertarias encontramos al político.

En 1938, aparece en París, Figuras y Figurones con un prólogo de Rufino Blanco Fombona, el mismo vigoroso venezolano que

prologara la edición de Páginas Libres hecha en Madrid en 1915 y Grafitos, una interesantísima colección de poesía

epigramática, con sabor indudable, con ironía manifiesta al igual que El Tonel de Diógenes con prólogo de su hijo

Alfredo González Prada.

En general, en la abundante producción de González Prada, la prosa y el verso son un medio, un instrumento de propaganda

y de lucha. De lo primero, lo más perdurable y esencial está en Páginas Libres; en lo segundo, se destaca Minúsculas.

Apreciemos algunos de sus versos escogidos de aquí o de allá. Ejemplo de un triolet:

Los bienes y las glorias de la vida O nunca vienen o nos llegan tarde. Lucen de cerca pasan de corrida. ¡Triste del

hombre que en la edad florida coger las flores de la vida aguarde! Los bienes y las glorias de la vida O nunca vienen o

nos llegan tarde.

En el siguiente soneto nos habla de su persistente romanticismo:

Si eres un bien arrebatado al cielo ¿Por qué las dudas, el gemido, el llanto; la desconfianza, el torcedor quebranto las

turbias noches de febril desvelo?

Si eres un mal en el terrestre suelo ¿Por qué los goces, la sonrisa, el canto, las esperanzas, el glorioso encanto, las

visiones de paz y de consuelo?

Si eres nieve ¿Por qué tus vivas llamas? Si eres llama ¿Por qué tu hielo inerte? Si eres sombra ¿Por qué tu luz

derramas?...

¿Por qué la sombra, si eres luz querida? ¿Si eres vida, por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la

vida?

Lo obsesiona la forma, pero más que antecesor del Modernismo es miembro de un movimiento renovador que es lo que

constituye el Modernismo. "Muchas de las innovaciones métricas en Darío, Silva y Herrera Reissig —dice Luis A. Sánchez—

aparecen en los versos de González Prada con fecha muy anterior a éstos. Su conocimiento del alemán, francés e italiano

le permitió introducir además de la balada, el rondel francés, con su variante el triolet.

Ejemplo de una Villanela es el siguiente poema dividido en tercetos: No me pidas una flor, que en el jardín y el vergel

eres tú la flor mejor. A mí tu firme cantor pídeme laúd, rondel no me pidas una flor. Por tu aroma y tu color; Venciendo

a rosa y clavel eres tú la flor mejor. Veamos el siguiente "rispetto”: ¡Felices de los muertos! Ya no miran la luz

traidora de unos claros ojos. ¡Felices de los muertos! Ya no aspiran dulce veneno de unos labios rojos. ¡Felices de los

muertos! ya no sienten voces que halagan y halagando mienten ¡Felices de los muertos! Ya no lloran ni vanamente

compasión imploran. ¡Felices de los muertos! Ya olvidaron y de pensar y combatir cesaron.

En su afán de buscar las formas estrictamente poéticas reprodujo el metro alkmánico en el siguiente poema: Sueño con

ritmos domados al yugo de rígido acento libres del rudo carcán de la rima. Ritmos sedosos que afloren la idea, cual

plumas de un cisne rozan el agua tranquila de un lago. Ritmos que arrullen con fuentes y ríos y en Sol de apoteosis

vuelen con alas de nube y alondra Ritmos que encierren dulzura de panales, susurro de abejas, fuego de auroras y nieve

de ocasos. Ritmos que en riego crisol atesoran sonrojos de virgen, leche de lirios y sangre de rosas.

Ritmos, oh amada,

que envuelvan tu pecho, cual lianas tupidas cubren de verdes cadenas al árbol. Algunos en aparente forma de prosa como

su tan conocido poema "Mi Muerte", en binarios:"Cuando vengas tú, supremo día, yo no quiero en torno mío, llantos,

quejas, ni ayes; no sagradas preces, no rituales pompas, no macabros cirios verdes, no siniestra y hosca faz de bonzo

ignaro. Quiero yo morir consciente y libre, en medio de frescas rosas, lleno de aire y luz, mirando al Sol. Ni mármol

quiero yo en mi tumba. Pira griega, casto y puro fuego, abrasa tú mi podre; viento alado, lleva tú mi polvo al mar. Y si

algo en mí no muere, si algo al rojo fuego escapa, sea yo fragancia, polen, nube, ritmo, luz, idea".

Ejemplo de un laude es este conocido poema: Todo goce, todo ría; con la luz del nuevo día. Monte, selva, mar y llano

alcen himno tan pagano que hasta el pecho del anciano se estremezca de alegría. ¡Oh, Sol hemos de perderte! lo espantoso

de la muerte es no verte más, no verte Oh gloriosa luz del día. En Baladas Peruanas ha de sintetizar su sentimiento de

protesta y de lamento, de tendencia vernacular y a la vez revolucionaria, en forma de un diálogo : . . .—"¿Cuándo del

huevo del cóndor Una sierpe nacerá?” —"Cuando el pecho de los blancos Se conmueva de piedad". —"¿Cuando el pecho de los

blancos Piadoso y tierno será?" —”¡Hijo! el pecho de los blancos No se conmueve jamás”.

Ejemplo de una sátira en el campo político es este ataque al presidente Piérola: ¿Viste un día a Perinola con dormán,

casco y espada? Entre mucha banderola vi pasar a Perinola. dictador de carambola, más vestido de parada, iba orondo

Perinola con dormán, casco y espada. Y no podía faltar un poema que retrata su carácter y su pasión: Si una verdad

guardara yo en mis manos y esa verdad oscureciera el sol y en un desierto convirtiera al mundo ¡Mis manos abriría yo!.

Manuel González Prada resume los años de su vida como Bibliotecario. La pasión por la cultura que había animado a todos

los positivistas venía a constituir la base de toda acción política. Y González Prada quiere realizar parte de esa labor

desde la Biblioteca. El pensamiento universal al alcance del pueblo. Años de pasiones encendidas, en los que Prada

continúa siendo joven, inconforme y rebelde. En suma, disertó con elegancia, fustigó con audacia y vivió decorosamente

de acuerdo con sus ideas, y si como prosista y como poeta dejó obras perdurables, hizo mucho más: creó un estilo por el

que perdurará por siempre.

Opiniones acerca de su obra

Decía Riva Agüero, refiriéndose a González Prada: "Su prosa es la más cálida, acerada y elocuente de la literatura

peruana. Admiro a González Prada —exclamaba— como estilista; lo respeto personalmente, porque es íntegro, porque procede

de buena fe; porque no se ha doblegado ante nadie: porque en medio del general servilismo que reina, del general

encorvamiento, ha sabido mantenerse erguido y digno; porque ante una sociedad gazmoña y fanática imbuida en

preocupaciones de aldehuela, ha desplegado bizarramente a todos los vientos el estandarte del pensamiento libre...”

Manuel González Prada "se caracteriza por la disidencia y la insatisfacción", ha dicho Federico de Onís. Pero por otra

parte, se ha señalado que se adelantó a su sino histórico y que "madrugó en exceso".

Prada, ante todo, cumplió su papel

de criticista, con una envergadura moral y una fuerza en el lenguaje verdaderamente singulares. "Sacrificando su

sensibilidad estética al deber moral, lo individual a lo público, puso magisterio de austeridad y vivió y murió en

desvelo constante oteando los caminos por donde hoy marcha la generación hija de su rebeldía", concluye en un ensayo

Mañach. Manuel Beltroy, resume los caracteres del escritor con esta frase: "Discípulo de Renán y de Haine, alumno de

Gracián y de Quevcdo, al tiempo que aplica la ciencia histórica de los primeros y sutil de los segundos al estudio y

curación de nuestros males nacionales, renueva y reverdece la lengua y la literatura patrias".

Prada como poeta destruyó

la tradición española de nuestro romanticismo. Como prosista buscó la perfección del lenguaje y derrumbó viejos mitos

sin construir una teoría política, pero sí una corriente de pensamiento en el mundo de las ideas en el Perú.

MUJERES PERUANAS EJEMPLARES

Micaela Bastidas Puyucahua

Por sus raíces tanto africanas como amerindias era conocida por muchos como Micaela la zamba, pero lo que más resaltaba

en ella no eran sus rasgos físicos, sino su temperamento férreo que marcó su derrotero. Se casó muy joven en 1760, a los

15 años con el cacique Túpac Amaru II, uno de los próceres de la historia del Perú, cuya rebeldía en 1780 estremeció los

cimientos del férreo dominio español.

Madre de tres varones, tuvo como primer maestro ideológico a su propio esposo, quien había adquirido una sobresaliente

formación, tanto en el Cusco como en Lima. Fue capturada luego del fracaso de la sublevación y ejecutada después de

presenciar la ejecución de uno de sus hijos y a la vista de su esposo. Sus verdugos le cortaron la lengua, le anudaron

al cuello una cuerda que tiraron desde lados opuestos y, mientras agonizaba, la patearon en el vientre y en el pecho, en

la Plaza de Armas del Cusco, el 18 de mayo de 1781, a los 36 años de edad.

María Parado de Bellido

En 1820, su marido y sus hijos actuaron como correos del ejército patriota encabezada por el general José de San Martín

en la región de Ayacucho, y su misión principal consistió en dar cuenta de los movimientos de las tropas realistas.

En 1822 el virrey José de la Serna ordenó a sus tropas combatir la insurrección popular en Ayacucho. Fue en esa

coyuntura que uno de los hijos fue hecho prisionero y fusilado por los realistas. Este hecho motivó que María Parado de

Bellido se integrara al movimiento patriota y colaborara con su esposo en las tareas de espionaje.

Debido a su condición de analfabeta, dictaba sus cartas a un amigo de confianza que, a su vez, se encargaba de trasladar

la información al ejército patriota. Gracias a ello, los patriotas fueron avisados a tiempo de la planeada incursión del

ejército realista el 29 de marzo de 1822, y la localidad pudo ser evacuada a tiempo. No obstante, la persona a través de

la que María Parado enviaba su correspondencia fue capturada ese día por unos sacerdotes leales al virrey, que lo

entregaron al general realista Carratalá, quien de este modo conoció las actividades que realizaba María Parado. Las

tropas españolas rodearon la vivienda en que María Parado se hallaba en compañía de sus hijas y la capturaron. Llevada

ante el general Carratalá, María Parado se negó a contestar las preguntas encaminadas a desarticular la red de

información, desechó las ofertas de recompensa y tampoco se inmutó al ser advertida de que su casa sería quemada si no

colaboraba.

Su actitud motivó que fuera condenada a morir fusilada. El 1 de mayo de 1822 fue paseada por los alrededores de la plaza

de armas de Ayacucho, al tiempo que se voceaba su delito de traición, y luego murió ante el pelotón de fusilamiento.

Cuando la independencia fue consolidada por el general Simón Bolívar, Maria Parado fue declarada mártir de la

independencia.

Flora Tristán

Flora Tristán nació en París el 7 de abril en 1803, en plena época napoleónica. Fue hija de padre peruano y madre

francesa. Durante los primeros años de su vida, Flora no se vio privada de nada y crecíó en un hogar siempre concurrido

por visitas del nivel de Simón Bolívar y su maestro Simón Rodríguez, pero la muerte de su padre cuando Flora sólo tenía

4 años sume a la familia en la pobreza. El estado francés revolucionario no reconoce a la viuda ni a los hijos

negándoles cualquier bien o derecho. Por este motivo, Flora comienza a trabajar como obrera en un taller de lítografia.

Con apenas 17 años, se casa con el propietario de la litografía, André Chazal, y tiene tres hijos, uno de ellos, Aline,

será la futura madre del famoso pintor Paul Gaugin.

Decepcionada del matrimonio comenzó a trabajar como criada de una familia inglesa, por lo que debe viajar a Inglaterra.

Se inicia entonces una lucha legal por la custodia de los hijos que duraría 12 años. Sus amargas vivencias despertaron

en ella una actitud revolucionaria que la convierte en la precursora del movimiento feminista europeo. Viaja por varios

países donde realiza trabajos de toda clase, es en este momento cuando toma conciencia de su condición de "paria".

En 1833 viajó al Perú para reclamar la herencia paterna, pero solamente consigue una pensión mensual. La etapa que pasa

en Perú donde asiste a la guerra civil y ve la gran diferencia entre las distintas clases sociales será significante

para el futuro de Flora que se convirtió en defensora declarada de los derechos y libertades de la clase obrera y de la

mujer.

De regreso en Francia, las persecuciones de su marido continúan, hasta el punto de recibir un disparo que la deja mal

herida. Su marido fue condenado y ella consiguió liberarse de él.

A raiz de un viaje a Londres, donde Flora entra en contacto con los obreros que malviven en una sociedad que les da la

espalda, decide dedicar sus esfuerzos a mejorar la clase obrera antes de empezar a gestarse las ideas de Marx y Engels.

Viajó por toda Francia organizando la Unión Obrera y dando apoyo a los trabajadores de su país.

En 1844 falleció víctima del tifus con solo 41 años, dejándonos plasmadas sus ideas y sus vivencias en su prolífica

obra, de la cual destacan Peregrinaciones de una paria con sus experiencias en el Perú, una recopilación de cartas del

Libertador Simón Bolívar, Unión Obrera así como otros dos libros a favor del divorcio.

María Elena Moyano Delgado

Nació en 1958. Fue una luchadora social peruana dirigente vecinal y feminista, conocida popularmente como "Madre

Coraje". En 1992 fue asesinada en Lima, por un comando de aniquilamiento de Sendero Luminoso.

En momentos en que el país se encontraba atacado por el terrorismo, Moyano se alzó contra el terror de Sendero Luminoso

y en defensa de los derechos humanos, los derechos de la mujer y de la población peruana en general. Cuando vivía en el

distrito de Villa El Salvador en las afueras de Lima, convertida en líder vecinal se enfrentó a Sendero Luminoso quienes

el 15 de febrero de 1992 la asesinaron durante una actividad vecinal, pero no solo fue asesinada, sino también

despedazada y descuartizada con la finalidad de asustar a sus seguidores.